もくじ

1.産後ヘルパーに求められるスキルとは?

産後ヘルパーには、どのようなスキルが必要なのでしょうか。仕事探しの方、採用、募集、求人情報は以下をお読みください。

産後ヘルパーは、出産後の母親とその家族をサポートするお仕事です。産後は、母体の体力回復や新生児のケアを中心にやることが多く、母親一人ですべて行うのは困難です。また、一人目のお子様の場合は、母親にとってすべてが初めての経験となるため、外部からのサポートが必要です。産後ヘルパーは、産後の母親をサポートするために、産後の母体と新生児に関わる幅広いスキルと知識、および家事全般を行うスキルが求められますが、実は、出産、子育て経験があれば、プラスαでOKなのです。

それでは、産後ヘルパーに必要なスキルを詳しく見ていきましょう。

(1)母親の体と心のサポート(ママケア)

産後の母親は身体的にも精神的にも大きく変化します。この変化に対応するために、ヘルパーには以下のスキルが必要となります。

◆産後の体調ケア:出産後の母親の体調を観察し、適切に対処をするスキル。

◆メンタルサポート:産後うつやホルモンバランスの変化に寄り添い、母親の話を聞き、安心感を与えられること。

◆栄養サポート:母乳育児や体力回復に必要な食事を提案・調理するスキル。

当社では、基本的な知識や技術はすべて学べます。また、母親へのサポートについては、ご自身の出産経験や産後体験などが大きく生きてきます。その上で、実務経験の中でノウハウを少しずつ蓄積していくことで、個々のヘルパーの財産となります。特に、メンタルサポートは、先に出産・育児を経験した先輩ママである産後ヘルパーが自分自身の経験をベースに行うため、ヘルパーそれぞれの個性が発揮される部分になります。ここも、出産を経験したことがある母親なら、新たに習得するスキルではなく、もともと持っているスキルを実務を通してレベルアップしていく形になります。

(2)新生児ケアの知識とスキル(赤ちゃんケア)

赤ちゃんケアは、以下のスキルを持つことが求められます。

◆授乳サポート:母乳やミルクの与え方、授乳のタイミングや姿勢についてアドバイスできること。

◆おむつ替え:新生児のデリケートな肌を守るおむつ替えの方法を知っていること。

◆入浴サポート:新生児の体温管理を意識した安全な入浴方法を知っていること。

◆睡眠ケア:新生児が快適に眠れる環境作りや、母親の睡眠不足を軽減するサポートができること。

前述のように、これらの基本的な知識は学べるようになっています。また、経営者と従業員同士の連携はLINEをメインに情報交換をしているため、経営者や多くの先輩からアドバイスをもらったり、技術を教えてもらいやすい環境にあります。しかし、これらの知識やスキルは、出産・育児を経験された母親ならすでに自分自身で経験されていることばかりです。つまり、母親経験者のあなたであれば、すでに持っているスキルであり、新たに習得するスキルではありません。もともと持っているスキルを活用し、産後ヘルパーというお仕事を通して、スキルのレベルアップをしていくというイメージで大丈夫です。

(3)家事全般のサポート(家事ケア)

産後の家庭では、母親が家事を行う時間が限られます。産後ヘルパーには家事をサポートすることも業務に含まれるため、家事のスキルが必要です。

◆料理:栄養バランスを考えた食事を調理する能力。

◆掃除:赤ちゃんにとって安全で清潔な環境を整えること。

◆洗濯:新生児の衣類や布おむつを含め、家庭の洗濯物を洗濯すること。

代表的な家事は、ここに挙げたものですが、付随することとして、食材の買い物やゴミ出しなど、基本的な生活全般の家事をサポートします。一口に家事と言っても、その範囲は広く、それぞれ得意/不得意があるのは当然です。しかし、子供がいる家庭の母親経験者なら、家事をやったことがない人はほとんどいないでしょう。皆さんおそらくある程度のレベルではできているはずです。

なお、産後ヘルパーに求められる家事のレベルは、プロの家事代行レベルではありません。たとえば、体力を使う大掃除、エアコン掃除、排気ダクト掃除、雑巾がけ、庭の草むしりなど、通常の家事を超える作業は一切ありませんので、ご安心下さい。

(4)コミュニケーション能力(奉仕の精神と笑顔があればOK)

産後ヘルパーは、母親やその家族と密接に関わることになります。そのため、コミュニケーション能力が求められます。特に大事なコミュニケーション能力として以下のようなものがあります。

◆共感力:母親や家族の気持ちを理解し、寄り添う態度。

◆柔軟性:家族ごとのニーズに合わせた対応力。

◆問題解決力:トラブルや悩みに迅速に対応する能力。

産後ヘルパーとして一番大切な能力がコミュニケーション能力になります。家庭や母親ごとに、必要としてるサポートが異なるため、お客様の要望を丁寧に聞く必要があります。そのためには、お客様がリラックスした状態の中で、気軽に要望を言っていただける良好な関係性を築いていく必要があります。ヘルパーは、それぞれの個性と出産・育児の先輩としての経験をベースに共感力を発揮し、お客様との相互理解を深めていくことが求められます。しかし、これも特別なスキルというわけではなく、もともと皆さんがお持ちのコミュニケーション能力を活用していただく形となります。

(5)専門的な知識と資格は不要です

産後ヘルパーには、看護士、助産師、保育士資格などの資格があると良いと思われがちですが、当社ではこれらの有資格者は特に優遇してはいません。産後ヘルパーの基本となるのは「母親と家族の安心を支える存在」になることです。なにより、産後でいろいろと大変な母親に笑顔になってもらうことが当社の望みであり、それを実現するのがヘルパーの役目になります。そのためには、専門的な資格や知識よりも、新生児のケアや家事、母親の心身のサポートを行いながら、家族全体に安心と快適を提供できるよう努める心意気が大切と考えています。当社で採用する産後ヘルパーは、特別なスキルよりも、産後の家庭をサポートしたいという思いを最も重要視しています。

2.外国人のお客様への対応は?

当社のお客様は、日本人がほとんどですが、外国人も増えております。特に、外国人のお客様は、慣れない日本での暮らしの中で産後を迎えており、日本人より多くのサポートを必要としています。

外国人のサポートをするには、語学などのスキルが必要なのでしょうか?お客様出身国の文化や習慣に合わせたサポートが必要なのでしょうか?外国人のお客様へのサポート実績が多くある当社が疑問にお答えします!

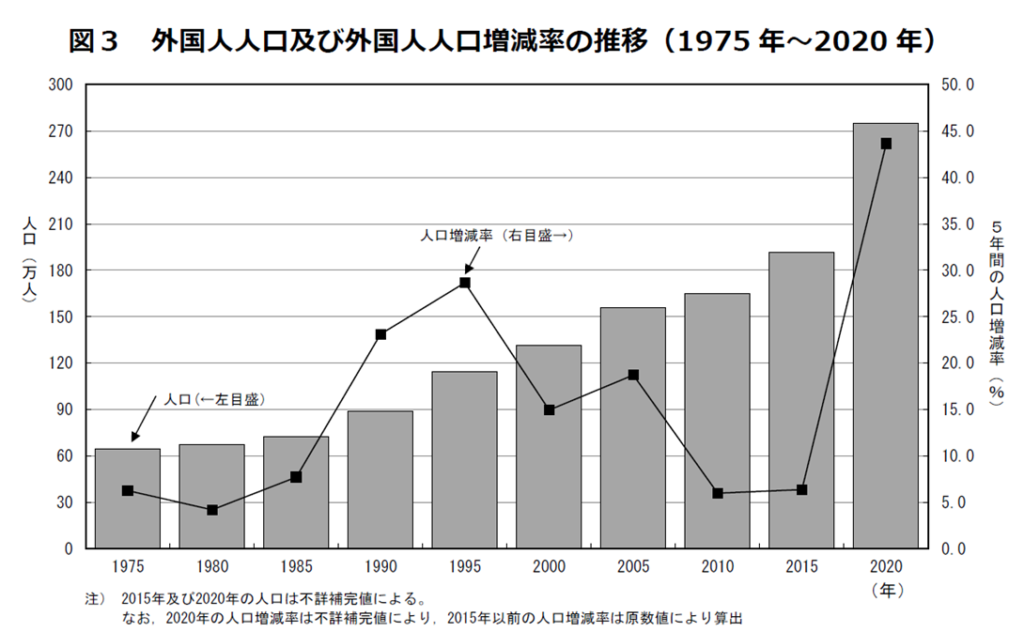

(1)在留外国人の推移

外国人人口は、2020年までに270万人に達し、過去45年でおおよそ4倍以上に増加しています。直近10年では、伸び率が急激に伸びており、今後ますます在留外国人が増え続けることが予想されます。これは、同時に産後ケアを必要とする外国人が増えることも意味しています。当社は、このニーズに応えるため、これまでどおり、日本人のお客様と同じように外国人のお客様のサポートも行っていきます。

出典:統計Today No.180 令和2年国勢調査-⼈⼝等基本集計結果からみる我が国の外国⼈⼈⼝の状況-

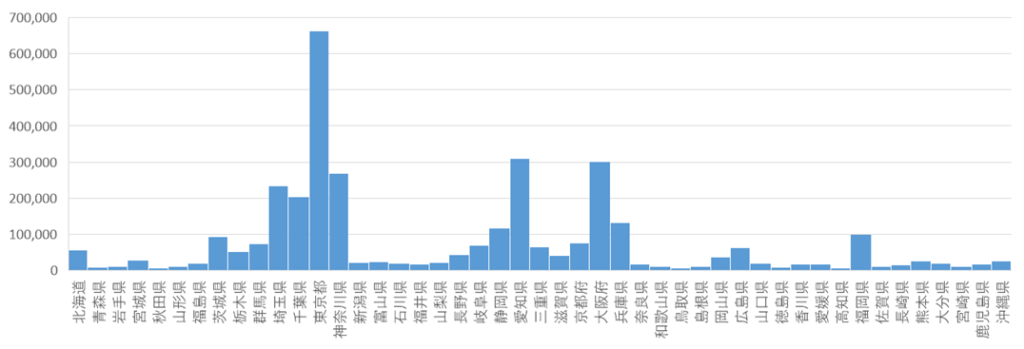

都道府県別に外国人人口を見ると、東京都がずば抜けて多いことがわかります。その他の地域では、関東圏、関西圏および中京圏に集中しております。当社もこれらの地域に営業所を配置して、産後ヘルパー事業を展開しています。

出典:政府統計ポータルサイト e-Stat(在留外国人統計テーブルデータ(国籍・地域別 在留資格別 市区町村別))

(2)産後ケアを必要としている外国人はどのくらいいるの?

在留外国人の中で、産後ケアを必要としている外国人は具体的にどのくらいいるのでしょうか。統計データで見てみましょう。

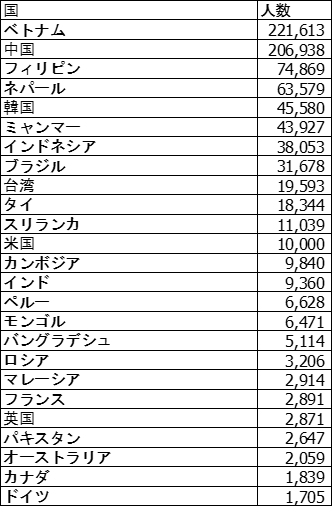

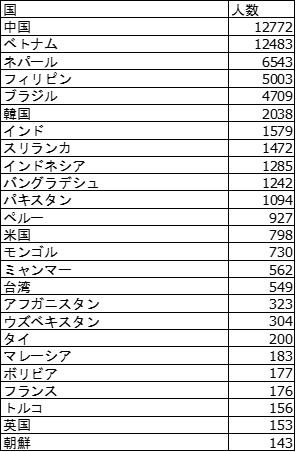

下表は、2024年12月時点の上位25位までの国別20~40代女性の人口データです。現在、出産・育児をしている、もしくは10年以内に出産・育児をする可能性がある対象として抽出しています。ベトナム、中国からの在留外国人が半分近くを占めているのが見て取れますが、実際に当社のお客様でも中国人のお客様が一定数おります。海外では、ベビーシッター、家事代行を利用するのが当たり前の文化となっている国も多く、国によっては産後ヘルパーの普及も進んでいます。そのため、日本人よりも気軽に、また当たり前のこととして、産後ヘルパーサービスを利用していただいています。

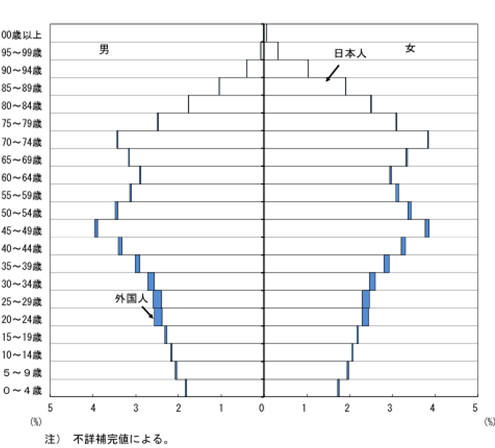

下図は、外国⼈の年齢別の分布を、⽇本⼈も含めた全体の年齢別の分布と⽐較したものです。日本に在留している外国人の多くが、男女ともに20~30代前半の働き盛りの年齢であることがわかります。若く働き盛りの外国の方が仕事も続けながら、慣れない異国の地で出産する場合に、産後ケアや日常生活にサポートが必要なことは容易に想像ができると思います。当社は、外国人のお客様に対しても、日本人のお客様と同様に満足度の高いサービスを提供することを目標としています。

出典:統計Today No.180 令和2年国勢調査-⼈⼝等基本集計結果からみる我が国の外国⼈⼈⼝の状況-

下表は、2024年12月時点の上位25位までの国別0~2歳児の人口データです。0~2歳児も中国とベトナムが多く、おおよそ全体の半分近くを占めています。中国からの在留者の中には、大手企業に勤める方や大学の教授や研究職、あるいは企業経営者など、経済的に豊かだが多忙な家庭が一定数存在します。中国では、経済力がある家庭では、育児や家事を外部のサービスに頼ることは珍しいことではなく、ここ日本でも当社の産後ヘルパーサービスを活用いただいています。

出典:政府統計ポータルサイトe-Stat(在留外国人統計テーブルデータ(国籍・地域別 在留資格別 都道府県別 年齢・性別))

(3)外国のお客様への対応は、いつも通りでOK。言葉も日本語で大丈夫です!

当社のお客様のうち、約3割は外国人のお客様となっています。産後ヘルパーとして、外国人のお客様に対応する際に、どのような点に気をつけたら良いのでしょうか。また、特別なスキルや能力が必要なのでしょうか。

(ⅰ)文化的な違い

◆家庭のルール: 家庭ごとの育児方針やルールを確認し、それに従うことが大切ですが、これは日本人も同じです。

◆文化的タブー: 稀に宗教や文化によって避けるべき行動や言葉があるかもしれませんが、普通の対応で大丈夫です。

◆食事やアレルギー: 特定の食材を避ける必要がある場合や、食事に関する文化的なこだわりがある場合があるので、それはヒアリングすれば問題ありません。なお、提供する食事は基本「和食」です。日本人のお客様と変わりませんので、ご安心ください。

(ⅱ)言語は心配ありません

日本に永住権をもつ外国人のお客様が大半ですので、殆どの方は日本語が話せます。日本語が厳しい場合は、Google翻訳のスマホアプリで事が足りる場合がほとんどです。

(ⅲ)日本人に対する感情は「親日」です!

欧米や中国、韓国、東南アジアのお客様が多いのですが、日本に永住権を持つ方々ですので、親日家の方が大半です。よって過度な心配は不要です。

(ⅳ)日本人と外国人の違い

外国人の方は、物事をハッキリ言う傾向があります。これは、働く産後ヘルパーにとって、良いことだと私達は考えています。つまり、「やってほしいこと」「やってほしくないこと」を明確に言ってくださるので、トラブルを回避できますし、むしろ満足いただくサービスが提供しやすいです。

(ⅴ)何よりも、異文化とのふれあいにより、やりがいは10倍!

世の中知らないことはたくさんありますが、外国人のお客様とのふれあいほど勉強になることはありません。楽しく、やりがいを持って働くことができます!

当社では、外国人のお客様への対応実績が豊富です。先輩ヘルパーからのアドバイスやバックアップ体制も充実しています。これらはいずれも日本人のお客様を相手にする場合でも共通する基本的なことばかりであり、外国人のお客様だからと言って、特別な対応を求めるものではありません。

食文化の違いはありますが、その国の食文化や料理に合わせて調理する必要はなく、基本的には日本人のお客様と同じ「和食の提要」になります。つまり、特別な対応をする必要はなく、日本のお客様と同じ対応で良いということです。お客様が日本人でも外国人でも、産後の家庭をサポートしたいという思いは、言葉や文化を超えて伝わると確信しています。実際に、外国人のお客様からたくさんの感謝の声が当社に寄せられていることが、その証左です。 新しいことに挑戦するには、いろいろな不安が伴うかもしれません。しかし、当社は12年以上の実績を活かし、全面的にヘルパーをサポートする体制を整えています。問題やトラブルに対しても、会社として対応しますので、安心して実務に集中していただけます。

3.産後ヘルパーの仕事探し、求人情報

当社の事業内容や具体的な仕事内容、働き方(正社員/パート)や現役ヘルパーの先輩の声、求人情報などを当社のホームページでチェックできます。ヘルパーという仕事に興味を持ったら、少しでも気になったらまずはHPをクリック!あなたの第一歩を応援します。

産後へルパーのお仕事の詳細、求人情報はこちらを御覧ください。

また、代表取締役の明より、求人情報のメッセージがありますので、こちらのYouTube動画を御覧くださいませ。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

記事執筆:中小企業診断士 森 寛之

記事編集:産後ヘルパー株式会社 専務取締役 中小企業診断士 高久 広

採用担当:産後ヘルパー株式会社 代表取締役 明 素延

実家の母親の愛情を込めた

日本初「訪問型」産後ケアサービス

4,500名以上の産後ママとご家族に『笑顔』と『安心』を届けて、おかげさまで創業12年目です。

公式ホームページの会社概要はこちらからご覧ください。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

産後へルパー株式会社

◆本社

〒212-0011 神奈川県川崎市幸区幸町2丁目593番モリファーストビル4F

◆東京秋葉原支店

〒101-0024 東京都千代田区神田和泉町1-6-16 ヤマトビル405

◆大阪営業所

〒530-0012 大阪市北区芝田2-8-11共栄ビル3F コモンルーム梅田

◆名古屋営業所

〒461-0011 愛知県名古屋市中区大須1-7-14パークIMビル2F

-90x90.jpg)